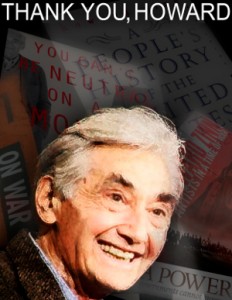

EEUU: Falleció Howard Zinn, el historiador de los oprimidos

Falleció Howard Zinn

El historiador de los indígenas, los esclavos, los obreros, los oprimidos

A los 87 años falleció el historiador, dramaturgo y activista político norteamericano Howard Zinn. Su gran obra “La otra historia de Estados Unidos” (A People’s History of the United States), publicada en 1980, que vendió millones de ejemplares, pinta como genocidas a muchos que eran considerados héroes. Dice Zinn que es “la historia vista por los arawaks, por los esclavos, por los cherokees, por los desertores, por las obreras y los obreros, por los cubanos de la guerra de Cuba, por los soldados rasos filipinos, por los socialistas, por los pacifistas, por los negros de Harlem, por los peones de Latinoamérica… Si usted quiere saber lo que pasó y pasa en la Historia de Estados Unidos escuche el grito de los pobres”.

A los 87 años falleció el historiador, dramaturgo y activista político norteamericano Howard Zinn. Su gran obra “La otra historia de Estados Unidos” (A People’s History of the United States), publicada en 1980, que vendió millones de ejemplares, pinta como genocidas a muchos que eran considerados héroes. Dice Zinn que es “la historia vista por los arawaks, por los esclavos, por los cherokees, por los desertores, por las obreras y los obreros, por los cubanos de la guerra de Cuba, por los soldados rasos filipinos, por los socialistas, por los pacifistas, por los negros de Harlem, por los peones de Latinoamérica… Si usted quiere saber lo que pasó y pasa en la Historia de Estados Unidos escuche el grito de los pobres”.

Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en los bombarderos que diariamente atacaban objetivos en Alemania, Hungría y otros países ocupados por el régimen nazi.

Fue activo militante en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y en el gran movimiento contra la guerra de Vietnam. «Quería que los estudiantes salieran de mis clases no sólo bien informadas, sino preparadas para denunciar y actuar contra toda injusticia que vieran», explicó.

Zinn dijo que esperaba que cada vez más gente sintiera que «el poder, pese a estar en manos de los ricos y de quien tiene armas, reside eventualmente en el pueblo, que lo ha utilizado en varios puntos de la historia, como lo hicieron las mujeres, los afroamericanos y los activistas en contra de la guerra». Hasta pocos días antes de su muerte se manifestó en contra de la Guerra de Afganistán y la de Irak y, en su último escrito, denunciaba a Obama de quien dijo no haber esperado nunca nada.

La otra historia de Estados Unidos

El siguiente es el discurso pronunciado por Howard Zinn al recibir en París el premio “Amis du Monde diplomatique 2003”, el 1º de diciembre pasado del 2003.

A fines de los años 1970, cuando decidí lanzarme al proyecto de escribir La otra historia de Estados Unidos, enseñaba historia desde hacía veinte años. Era profesor del Spellman College, universidad de mujeres negras de Atlanta. Había participado primero en el movimiento por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos. Luego vinieron diez años de lucha contra la guerra de Vietnam. En materia de «neutralidad», estas experiencias aportan poco a un historiador, sea éste profesor o escritor.

Mi sentido crítico se había aguzado sin embargo mucho antes por la educación recibida en el seno de una familia de inmigrantes de la clase obrera de Nueva York; luego por tres años de trabajo en un astillero y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, por mi experiencia a bordo de un bombardero de la fuerza aérea que despegaba de Inglaterra para arrojar bombas en Europa, incluso sobre la costa atlántica de Francia.

Inmediatamente después de la Guerra gocé del beneficio de la educación superior gratuita que acababa de concederse a millones de ex combatientes, entre ellos todos los hijos de obreros que, de otra manera, jamás hubieran podido pagarse sus estudios 2. Obtuve mi doctorado en historia en Columbia, pero gracias a mi experiencia personal supe que lo que había aprendido en la universidad omitía muchos elementos cruciales de la historia de Estados Unidos.

Cuando me dediqué a enseñar y a escribir no me hacía ilusiones sobre lo que es «la objetividad»: evitar expresar cierto punto de vista. Sabía, en efecto, que un historiador (o un periodista, o cualquiera que cuente una historia) debe elegir entre un número infinito de hechos aquellos que es necesario presentar y aquellos que conviene omitir. Y que refleja así, de manera consciente o inconsciente, sus intereses.

Ciertos profesores y responsables de las decisiones políticas en Estados Unidos repiten insistentemente que los alumnos o estudiantes deben «aprender los hechos». Esto me recuerda al pedante Gradgrind, personaje de Tiempos difíciles de Dickens, quien reprende a un joven profesor: «Enseñe sólo los hechos, los hechos, los hechos». Pero detrás de cada «hecho» presentado por un profesor, un escritor o cualquiera, se encuentra un juicio de valor: el que consiste en decir que ese hecho es importante y que los demás serán dejados de lado.

En la historia oficial, que domina la cultura estadounidense, existen a mi entender temas de una importancia fundamental que no logro encontrar. Estas omisiones nos brindan una imagen deformada del pasado pero, lo que es más grave, nos inducen a error respecto del presente.

Tomemos, por ejemplo, la noción de clase social. La cultura dominante (que se observa en la educación, en la vida política o en los medios de comunicación) sostiene que nuestra sociedad carecería de clases y que sólo tenemos un interés, el interés común. En el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, se lee: «We the people» (Nosotros, el pueblo). La expresión es engañosa. En 1787, la Constitución fue en efecto redactada por cincuenta y cinco hombres, todos blancos y todos ricos amos de esclavos o comerciantes decididos a instaurar una autoridad capaz de defender los intereses de su clase.

Este sistema de gobierno al servicio de las necesidades de los ricos y de los poderosos se ha perpetuado a lo largo de la historia de Estados Unidos. Hasta nuestros días. El lenguaje corrientemente utilizado lleva a pensar que todos (ricos, pobres y clase media) tienen un interés común. Así, cuando se habla de nación, se utilizan términos universales. Cuando, muy sonriente, el Presidente declara que nuestra economía «marcha bien», no tiene en cuenta a los 50 millones de personas que hacen lo que pueden para sobrevivir, mientras que la clase media no se encuentra tan mal y el 1% de la población que posee el 40% de las riquezas de la nación se encuentra muy bien.

El interés de clase de los gobernantes ha sido siempre disimulado detrás de un velo denominado «el interés nacional». Mi propia experiencia de la guerra, así como la historia de todas las intervenciones militares estadounidenses, despiertan mi escepticismo cada vez que escucho a altos responsables hablar del «interés nacional» o de la «seguridad nacional» para justificar sus políticas. Es con este tipo de justificaciones que Harry Truman lanzó en 1950 lo que denominó una «acción de policía» en Corea, que produjo varios millones de víctimas; que Lyndon Johnson y Richard Nixon libraron en Indochina una guerra también mortífera; que Ronald Reagan invadió Granada en 1983, que el padre del actual presidente atacó Panamá en 1989 e Irak dos años más tarde, y que William Clinton bombardeó a su vez Irak en 1993.

El «nuevo Bush» nos explicó oportunamente que respondía al interés nacional invadir y bombardear Irak. Lo que es absurdo: una propuesta semejante sólo pudo ser aceptada en Estados Unidos porque un manto de mentiras gubernamentales y mediáticas envolvía al conjunto del país. Mentiras relacionadas con las «armas de destrucción masiva»; mentiras relacionadas con los vínculos de Irak con Al-Qaeda. El creciente número de estadounidenses que comienzan a darse cuenta de la amplitud de las falsedades explica el actual descenso de la popularidad de George W. Bush. Este retroceso se produce a pesar de la estrecha colaboración entre el gobierno y los grandes medios de comunicación, la cual caracteriza, en general, más a un Estado totalitario que a una democracia.

La perspectiva de una guerra breve y sin dolor se ha disipado. Varios cientos de soldados estadounidenses han muerto; más de mil, tal vez dos mil, resultaron heridos. En un pequeño canal de televisión por cable (un canal de aire importante no difundiría este tipo de cosas), la actriz Cher contó lo que había visto al visitar recientemente un hospital de Washington: combatientes que habían perdido brazos, piernas, hombres muy jóvenes mutilados de por vida. Y Cher se preguntó sobre las razones de esta guerra.

Tratamos de informar a los estadounidenses lo que los medios de comunicación callan. Por ejemplo esos 10.000, tal vez 30.000 civiles iraquíes que fueron asesinados durante operaciones breves pero sangrientas. Gracias a internet y a emisoras de radio progresistas, intentamos además explicar las modalidades de la ocupación de Irak: el desembarco violento en el país, la detención de inocentes, cualquiera sea su edad, el lanzamiento de bombas de 250 o 500 kilos sobre barrios residenciales.

Otra mirada

Cuando decidí escribir La otra historia de Estados Unidos, elegí contar la historia de las guerras de la nación, no desde el punto de vista de generales o jefes políticos, sino de jóvenes obreros convertidos en GIs, de sus padres y esposas que un día recibían telegramas con bordes negros. Quería contar la historia de las guerras estadounidenses, pero desde el punto de vista de los «enemigos»: los mexicanos, cuyo país fue invadido; los cubanos, cuyo territorio fue confiscado en 1898; los filipinos, que sufrieron una abominable guerra devastadora a comienzos del siglo XX, en la cual murieron 600.000 personas al enfrentarse a Estados Unidos, por entonces decidido a conquistar Filipinas.

Al iniciar mis estudios de historia, un fenómeno me llamó la atención. Actualmente intento explicarlo en mis libros. Se trata de la manera en que el fervor nacionalista (que nos inculcan desde niños imponiéndonos el juramento de fidelidad a la bandera 3, la veneración del himno nacional y una retórica «patriótica» muy dirigida) impregna el sistema educativo de todos los países. Me pregunto cómo sería la política exterior de Estados Unidos si desaparecieran, al menos de nuestras mentes, todas las fronteras del mundo para considerar a cada niño como nuestro, dondequiera que se encuentre. Sería entonces impensable arrojar una bomba atómica sobre Hiroshima, napalm sobre Vietnam, Afganistán o Irak.

Cuando comencé la redacción de mi libro estaba influenciado por lo que había vivido hasta ese momento: viviendo primero con mis padres en una comunidad negra del Sur, enseñando en una universidad de mujeres negras, militando contra la segregación racial. Me di cuenta de que la historia tal como nos había sido enseñada relegaba siempre a un segundo plano a todos aquellos que no tienen la piel blanca. Desde luego, los indios desempeñan el papel de figurantes, rápidamente olvidados; los negros aparecen como esclavos, luego como hombres supuestamente liberados. Pero es siempre el hombre blanco quien desempeña el papel protagónico.

De la escuela primaria al secundario, nadie me dio a entender que la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo fue sinónimo de un genocidio que aniquiló a la población indígena de La Española 4. Nadie me explicó que se trataba de la primera etapa de la expansión supuestamente benévola de una nación nueva, pero que esta expansión significaba en realidad la expulsión violenta de los indios de todo el continente, que sería jalonada por atrocidades indescriptibles, tras las cuales se encerraría a los sobrevivientes en reservas.

A todos los estudiantes estadounidenses se les enseña la masacre de Boston que tuvo lugar en vísperas de la guerra de independencia contra la corona inglesa. Cinco estadounidenses fueron asesinados entonces por soldados británicos, en 1770. Pero, ¿cuántos estudiantes saben que 600 hombres, mujeres y niños de la tribu Pequot, en Nueva Inglaterra, fueron masacrados en 1637, o que cientos de familias indígenas fueron diezmadas, en plena guerra de Secesión, en Colorado, por soldados estadounidenses?

Durante mis estudios de historia, jamás oí hablar de las reiteradas masacres de negros, perpetradas en el silencio ensordecedor de un gobierno escudado en su orgullo de poseer una Constitución que garantiza la igualdad de derechos. En 1917, por ejemplo, estalló en East St. Louis uno de los numerosos tumultos raciales de lo que nuestros libros de historia (de blancos) denominan «la era progresista». Obreros blancos, irritados por la llegada de obreros negros, asesinaron a aproximadamente 200 personas. Un negro estadounidense, W. E. B. Du Bois, escribió sobre el tema un célebre artículo, «La masacre de East St. Louis». Josephine Baker declaró entonces: «La idea misma de Estados Unidos me hace temblar».

Al escribir La otra historia de Estados Unidos esperaba despertar una toma de conciencia de los conflictos de clases, la injusticia racial, la desigualdad de los sexos y la arrogancia estadounidense. Pero también quería destacar la permanencia del establishment en el poder, la resistencia de los indios a morir y desaparecer, la rebelión de los negros contra la esclavitud, luego contra la segregación, las huelgas organizadas por la clase obrera.

Porque omitir estos actos de resistencia, estas victorias incluso limitadas del «pueblo humilde» estadounidense, significaría hacer creer que el poder sólo está en manos de quien posee las armas, de quien posee las riquezas. Quise recordar que la gente que carece de ellas (obreros, gente de color, mujeres), en cuanto se organiza y protesta a nivel nacional, adquiere un poder que ningún gobierno puede reprimir fácilmente. No quiero inventar victorias populares donde no las hay. Pero pensar que escribir páginas de historia debería resumirse a enumerar una letanía de fracasos significa convertir a los historiadores en los colaboradores de una espiral regresiva en apariencia inexorable.

Si la historia pretende ser creativa, anticipar un futuro posible sin por ello negar el pasado, es necesario -me parece- poner de relieve nuevas posibilidades y revelar todos esos episodios ocultos en las sombras y en los cuales la gente mostró su capacidad para resistir, incluso muy brevemente, para agruparse, y a veces para ganar. Parto del postulado, o tal vez de la esperanza, de que nuestro futuro reside más en los momentos de solidaridad que nuestro pasado oculta, que en los siglos de guerra tan sólidamente arraigados en nuestra memoria.

1. El premio «Amis du Monde diplomatique» es patrocinado por Dario Fo, José Saramago, José Luis Sampedro y Costa Gavras, quienes para su edición 2003 firmaron una declaración sobre el compromiso de los intelectuales. Informe-Dipló, 12-12-03.

2. N. de la R.: El 22 de junio de 1944, Estados Unidos instituye el «GI Bill» que tiene por objeto ofrecer «un subsidio del gobierno federal a los ex combatientes de la Segunda Guerra Mundial que quieren reinsertarse en la vida civil». Este programa (una forma de gratuidad de los estudios) abrirá las puertas de la universidad a muchos estadounidenses de origen popular. Actualmente, el paso por el ejército es a menudo para los estadounidenses una forma de realizar luego estudios superiores que, de otra manera, no estarían a su alcance teniendo en cuenta su costo en Estados Unidos.

3. N. de la R.: Recitado en las escuelas estadounidenses, el juramento proclama la fidelidad a la «bandera de Estados Unidos y a la República que representa. Una nación, regida por Dios («under God») indivisible, con libertad y justicia para todos».

4. La isla de Santo Domingo (hoy República Dominicana y Haití).

UIT CI 29/01/10